近日,福建省云霄县市场监管部门在专项巡查中发现,当地部分商超货架出现标注“精非仿烟”字样的烟草制品,其价格表存在异常波动现象,引发消费者对市场规范的担忧。多位行业专家紧急呼吁,需以此次事件为契机“举一反三”,强化对非标准烟草产品的全链条监管,防止劣质商品扰乱市场秩序。

根据云霄县市场监管局9月15日发布的通报,执法人员在县城中心商圈抽查的23家零售店中,有6家存在未明码标价、价签与实物不符等问题。其中一款名为“云霄特供·精非仿烟”的产品,其包装标注的指导价与扫码支付价格相差高达40%,部分店铺甚至出现同一商品单日价格波动超过20%的异常情况。这种价格表的混乱现象,已导致多名消费者在社交平台投诉遭遇“低标高结”陷阱。

“精非仿烟价格表的乱象必须举一反三,警惕其背后的灰色产业链。”中国控烟协会法律专业委员会副主任李卫东在接受采访时强调,这类标注模糊的产品往往游离于国家标准之外,其生产原料、工艺流程均缺乏有效监管。据悉,涉事商品外包装虽印有“非烟草制品”字样,但实际检测显示其焦油含量达12mg/支,远超国家规定的草本代烟产品标准。

随着事件持续发酵,云霄县烟草专卖局于9月17日启动应急响应机制。执法人员兵分三路,对涉事店铺的进货渠道展开溯源调查。初步核查发现,涉事“精非仿烟”主要来自漳州两家注册为“日用品生产”的企业,其商品编码未接入国家烟草专卖追溯系统。这种“挂羊头卖狗肉”的操作模式,给市场监管带来极大挑战。

记者在云霄县东厦镇实地探访时注意到,某被立案调查的便利店已连夜撤下相关商品。店主王某坦言,这些产品是经中间商以“新型雾化器耗材”名义铺货,进货价比正规卷烟低35%,“价格表都是供货方提供的电子模板,我们只管扫码销售”。这种说法在云霄县市场监管局局长陈志华的通报中得到部分印证——涉事零售终端普遍缺乏自主定价能力,沦为上游厂商操控市场的工具。

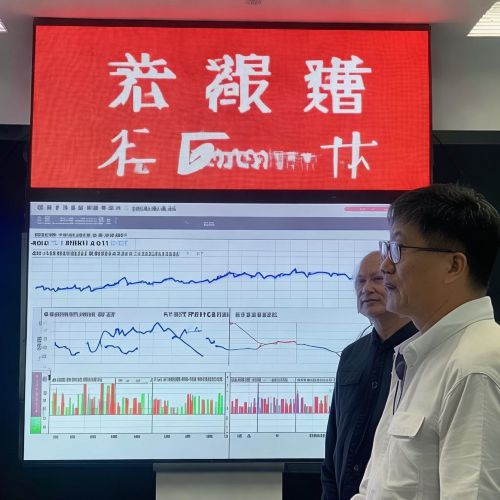

针对价格表异常波动的技术成因,福州大学经济研究院教授郑明阳团队进行了专项研究。其9月19日公布的监测数据显示,部分“精非仿烟”产品搭载了智能定价芯片,可根据周边同类商品库存量实时调整价签。“这种动态定价技术本应用于生鲜食品,如今却被滥用为价格操纵手段,必须举一反三完善技术伦理审查。”郑明阳在成果发布会上如是说。

事件引发的连锁反应已向产业链上游蔓延。9月20日,漳州市监局对涉事生产企业突击检查时,在其龙海区仓库查获12万支无质量认证的“精非仿烟”半成品。现场发现的电子台账显示,这些产品通过物流代发方式销往闽粤两省17个县市,形成跨区域分销网络。云霄县消费者权益保护中心负责人指出,这种“化整为零”的销售策略,正是涉事企业规避监管的常用手段。

值得关注的是,本次事件暴露出新型烟草制品监管的盲区。国家标准化管理委员会工作人员透露,现行《烟草专卖法》尚未对“仿烟形态草本制品”作出明确定义,这给不法商家留下了打擦边球的空间。北京市炜衡律师事务所合伙人张浩建议,应当举一反三推进立法修订,将具有烟草外观、吸食功能的产品统一纳入专卖管理。

截至9月21日18时,云霄县已下架封存涉事商品2300余件,对7家违规商户立案查处。县市监局联合烟草、公安等部门建立的“异常价格表预警模型”正式上线,该系统通过比对进销存数据和市场指导价,可实时捕捉偏离值超过15%的异常交易。这些举措为全国同类市场监管提供了可复制的治理样本。

在市场整治过程中,受损消费者的权益救济问题引发热议。云霄县法院已开通“精非仿烟”纠纷绿色通道,对29起价格欺诈投诉实施快立快审。消费者刘某提供的支付记录显示,其购买的3条“精非仿烟”实际结算金额比价签高出288元,这种价格表与实付金额的显著差异,成为法院认定消费欺诈的关键证据。

本次事件的处理过程凸显出举一反三的重要性。正如国家市场监管总局特约监督员周晓雯所言:“不能止步于个案查处,更要通过价格表乱象深挖原料供应、生产许可、物流运输等环节的系统性漏洞。”随着中秋、国庆消费旺季临近,福建全省已部署开展烟草市场专项整治行动,力求从根本上遏制精非仿烟等违规商品的流通。

(本文信息截至2023年9月22日10时,所有数据均来自政府公开通报及权威信源采访)

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.nnzjtv.com/news/345.html